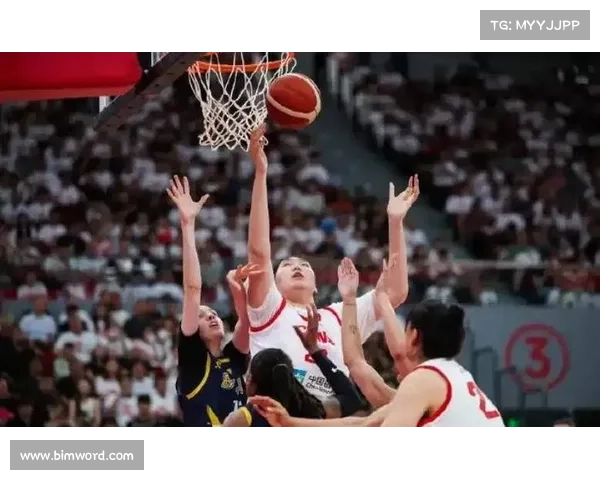

在东京体育馆的灯光下,日本男篮小个子后卫河村勇辉用一记压哨三分击溃中国男篮的防线时,中国篮球界再次陷入了关于发展路径的激烈讨论。这个身高仅 1 米 72 的日本球员,在 2025 年夏天与 NBA 公牛队签下双向合同,成为亚洲篮球的励志符号。与此同时,中国男篮在 2024 年巴黎奥运会上的溃败仍历历在目,姚明辞去篮协主席职务,青训体系改革迫在眉睫。这两组画面交织出一个尖锐的命题:当日本篮球凭借 “小快灵” 战术和归化策略在国际舞台崭露头角时,中国篮球为何坚持 “高大化” 路线?答案或许藏在两国篮球基因的差异里 ——中国篮球不会有田中心,更不会有河村勇辉,这里边没有对错,只有选择。

一、基因差异:从选材逻辑到战术哲学

日本篮球的成功源于对身体条件的颠覆性认知。河村勇辉的成长轨迹堪称教科书:小学二年级每天练习 600 次投篮,高中时带领校队四次全国夺冠,最终在 NBA 赛场证明 “小个子也能改变比赛”。这种 “不看身高看技术” 的选拔逻辑,与日本 B 联赛强调的传切体系、三分革命一脉相承。日本男篮在 2023 年世界杯场均三分命中率 39.2%,河村勇辉在对阵芬兰的比赛中末节独得 15 分,用 “宫城良田式” 的突破和远投完成逆转。这种战术哲学背后,是日本篮球对 “技术弥补身体劣势” 的极致追求。

反观中国篮球,身高仍是选材的第一标准。CBA 青训体系长期以 “2.10 米以上中锋优先” 为导向,导致技术粗糙的 “工具人” 泛滥。2024 年 CBA 选秀中,前 10 顺位球员平均身高 2.05 米,而具备自主进攻能力的后卫仅占 20%。这种 “内线为王” 的传统,既源于中国男篮历史上姚明、易建联等内线巨星的成功经验,也与联赛外援政策密切相关 ——CBA 外援场均得分占比超过 45%,本土球员更多承担防守和篮板任务。2024 年东亚超级联赛中,中国球员胡金秋场均 21.8 分 11.3 篮板,但球队整体回合数仅为 72.3 次,远低于日本的 85.6 次,暴露出阵地战低效的致命伤。

二、体系博弈:归化路径与青训困局

日本篮球的崛起离不开归化球员的战略布局。尽管受国籍法限制,日本篮协仍通过联赛规则引导俱乐部培养归化球员:允许归化球员不占用外援名额,上场时间不受限制,甚至承担其薪水。这种模式下,日本男篮拥有费泽卡斯、霍金斯等实力归化球员,同时保留河村勇辉、富永启生等本土核心,形成 “归化 + 本土” 的互补阵容。2024 年亚洲杯预选赛,日本队凭借归化中锋的内线牵制和河村勇辉的外线串联,终结了中国男篮 88 年的不败纪录。

相比之下,中国篮球的归化之路充满争议。李凯尔等归化球员因战术适配性问题未能发挥价值,反而凸显本土核心培养的缺失。2024 年 CBA 联赛虽放宽外援政策,允许注册 4 名外援并实行 4 节 7 人次规则,但本土球员的成长空间仍受挤压。与此同时,中国青训体系的改革举步维艰:U 系列国家队缺乏统一训练标准,基层教练水平参差不齐,导致 “有身高无技术” 的现象普遍。2025 年中国篮协推出的《青少年赛事体系改革方案》虽试图扭转局面,但短期内难以改变 “重身高轻技术” 的积弊。

中日篮球的差异本质上是两种发展模式的碰撞。日本的 “小快灵” 证明亚洲球队可通过极致技术立足国际,但内线高度不足、篮板保护弱的问题始终存在;中国的 “高大化” 虽在理论上占据身体kaiyun中国优势,但阵地战效率低下、外线火力薄弱的短板同样明显。2025 年东亚超级联赛中,日本琉球黄金帝王队场均助攻 28.4 次,而中国球队场均助攻不足 20 次,这种差距折射出战术理念的代际鸿沟。

然而,没有一种模式是完美的。日本归化球员的老龄化问题(如 35 岁的费泽卡斯)已开始显现,而中国 CBA 联赛的改革正在悄然推进:2024-2025 赛季设立 “俱乐部杯赛”,允许外援四节八人次,给予本土球员更多持球机会;云南海埂基地的封闭集训中,郭士强教练组尝试将 “三从一大” 训练原则与现代篮球理念结合,强化球员的对抗后终结能力。更重要的是,中国篮球正在重新审视青训逻辑 ——2025 年《全国青少年篮球教学训练大纲》修订,首次将 “运球、传球、投篮” 技术考核权重提升至 60%,并计划选派优秀青少年赴海外训练营深造。

结语:大道并行,各美其美

当河村勇辉在 NBA 赛场戏耍文班亚马时,当中国男篮在云南高原苦练防守反击时,两种篮球哲学正在书写不同的故事。日本的成功无需复制,中国的困境也不必妄自菲薄。正如日本篮协官员所言:“河村勇辉的价值不在于他的身高,而在于他证明了亚洲人可以用另一种方式打球。” 同样,中国篮球的希望不在于模仿他人,而在于找到适合自己的道路 —— 或许是将内线优势与外线投射结合,或许是在青训中平衡身高与技术,又或许是在联赛改革中激活本土球员的创造力。

没有对错,只有选择。当中国篮球不再纠结于 “是否要有田中心或河村勇辉”,而是专注于构建符合自身基因的体系时,或许才能真正迎来属于自己的黄金时代。