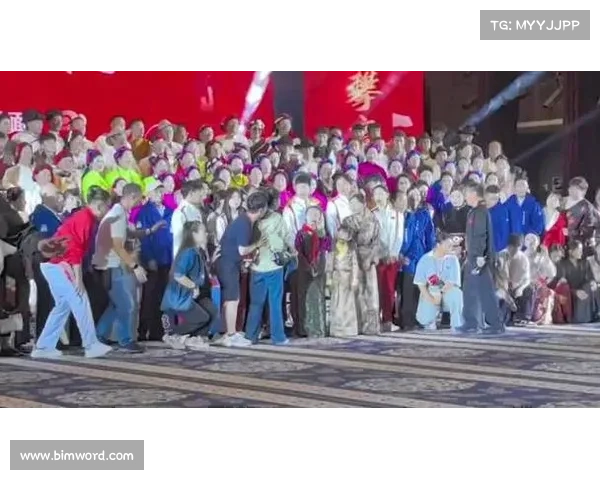

7 月中旬,一场跨越山海的精神对话在雪域高原展开。奥运冠军马龙、黄雨婷、陈清晨作为特邀嘉宾,出席了在北京援藏干部驻地举行的见面会,与长期坚守高原的援藏干部人才面对面交流,以体育精神为纽带,共话家国情怀与使命担当。

一、体育精神与援藏精神的交融

见面会上,北京援藏指挥部总指挥王明哲首先介绍了第十批援藏干部人才三年来的工作成果:累计投入援藏资金 11.61 亿元,实施 73 个民生项目,推动拉萨市人民医院培养出首位消化科博士,尼木县樱桃产业实现产量三倍增长。这些数据背后,是援藏干部在海拔 3700 米的高原上,用 “缺氧不缺精神” 的毅力书写的发展答卷。

马龙作为中国乒协副主席,分享了自己担任巴黎奥运会开幕式旗手的经历:“当我在塞纳河畔挥舞五星红旗时,脑海中浮现的是西藏孩子们在球台前专注的眼神。” 他透露,此次进藏前特意研究了北京援藏在教育领域的 “双师课堂” 模式,希望未来能通过乒乓球公益项目,让更多西藏青少年感受体育的力量。

黄雨婷作为新生代射击运动员代表,虽未在公开报道中直接提及见面会细节,但根据同期活动轨迹显示,她于 7 月 20 日在拉萨参与了 “奥运冠军面对面” 公益宣讲,与藏医药大学师生分享了从省队到国家队的成长历程。她在互动中强调:“每一次扣动扳机前的屏息凝神,都像援藏干部在高原上克服重重困难的坚守。” 这种 “精准发力” 的精神,与援藏工作中 “靶kaiyun.ccm向施策” 的理念不谋而合。

陈清晨则结合自己在羽毛球双打项目中的团队协作经验,向援藏干部们致敬:“在球场上,默契来自千万次的磨合;在高原上,援藏团队的凝聚力同样需要时间淬炼。” 她透露,此次西藏之行让她萌生了自驾 318 国道的计划,希望用更贴近自然的方式感受这片土地的生命力。

三、援藏工作的多维实践

见面会现场播放的纪录片《京藏同心》,展现了北京援藏在医疗、教育、产业等领域的创新实践:拉萨市人民医院通过 “以院包科” 模式开展近 400 项新技术,拉萨北京实验中学本科升学率达 94.69%,尼木县草莓大棚带动农户收入翻倍。这些成果让冠军们深受触动 —— 马龙特别提到,在林芝市广东实验小学与孩子们打乒乓球时,一个藏族小姑娘握着他签名的球拍说:“我要像龙哥哥一样,让五星红旗在高原上高高飘扬。”

四、从 “输血” 到 “造血” 的可持续发展

北京援藏指挥部教育领队周晓宇在发言中介绍,目前已建立大中小学思政教育共同体,并通过 “京藏宏志班” 等项目,让 300 余名西藏学生接受优质教育。这种 “交融式援藏” 理念,与体育精神中 “更高、更快、更强、更团结” 的追求高度契合。陈清晨对此深表认同:“就像双打需要互补,援藏工作也需要内地与边疆的资源共享。”

五、未来展望:体育赋能乡村振兴

见面会尾声,三位冠军与援藏干部共同启动了 “星能冠军助学西藏行” 计划。根据规划,未来三年将有 8 位奥运冠军定期进藏,通过体育支教、设备捐赠等方式,助力西藏基层体校建设。马龙表示:“体育不仅是奖牌,更是改变命运的力量。我们希望用体育 + 援藏的模式,为乡村振兴注入新动能。”

这场跨越竞技赛场与雪域高原的对话,最终在《北京的金山上》的合唱声中落下帷幕。正如北京援藏干部代表闫涛所言:“奥运冠军带来的不仅是荣誉,更是一种精神坐标 —— 在海拔 4000 米的高原上,我们同样可以挑战极限,创造奇迹。” 这种精神的共鸣,将继续激励更多人在雪域高原书写新时代的奋斗篇章。